地方在住・在宅オタクだって推しを支えている|現場に行けなくてもできる応援と、その誇りの持ち方

地下アイドルの世界は、どうしても「現場」が中心に語られがちです。東京や大阪のライブハウスに通える人たちの景色が、そのまま“標準”として扱われます。けれど、日本中のすべてのファンが、同じように現場へ通えるわけではありません。

地方に住んでいる。仕事や家族の事情で、遠征どころか休日も限られている。体調の問題で長時間の外出が難しい。そういう現実を抱えたまま、画面越しに推しを見ている人たちがいます。そして時々、胸の奥でつぶやいてしまう。

「現場に行けない自分は、本当に“ファン”って言えるのかな」

「配信だけ追っていても、ちゃんと力になれているのかな」

この記事は、その問いに対して、はっきりと言葉を返すためのものです。

地方在住・在宅オタクの応援も、まぎれもなく推しを支えている。その事実を、ちゃんと文章に残しておきたいと思います。

1.「現場に行けない=ダメなオタク」ではない

地下アイドル界隈には、目に見えない“現場至上主義”があります。チェキを撮っている人。毎週のように最前付近にいる人。遠征で各地を飛び回っている人。その姿がタイムラインに並ぶたび、在宅の画面には小さな劣等感が滲みます。

「自分は何もできていないんじゃないか」という感覚が、ゆっくり積もっていく。でも、そこには単純な“物理の差”があるだけです。

- 住んでいる場所

- 自由に使える時間

- 体力・健康状態

- 家庭・仕事の環境

そのどれもが違うのに、「同じように現場へ通え」と求める方が、むしろ不自然です。推しがステージに立っているのは、都会だけではありません。地方の部屋の一角、スマホやPCの画面の前にも、その光は届いています。

現場で声を上げることも応援。画面越しに息を飲みながら見守ることも応援。

どちらかが“上”で、どちらかが“下”という話ではありません。

ライブの基本的な流れやマナーが不安なときは、こちらも参考になります。

👉 地下アイドル現場の楽しみ方ガイド|応援スタイル・マナー・立ち位置まで

2.在宅の応援は、ちゃんと数字になって届いている

在宅の応援は「目に見えにくい」。だからこそ、自分でも価値を過小評価しがちです。しかし、運営とメンバーの側から見れば、在宅の動きははっきり数字に刻まれています。

- 配信ライブの視聴数・購入数

- アーカイブの再生回数

- MVやライブ動画の再生回数・高評価

- サブスクのリスニング数

- ダウンロード・CD予約の本数

- 通販でのグッズ購入

どれもレポートとして可視化され、

「どの地域にどれだけファンがいるか」「どのコンテンツに反応があるか」という判断材料になっていきます。

地方在住・在宅オタクの「再生ボタン」は、ただの一回再生ではありません。

次の制作費を支える根拠になり、ツアーの開催地を検討するときのヒントになり、メンバーが「続けてもいいのか」を考えるときの支えになります。

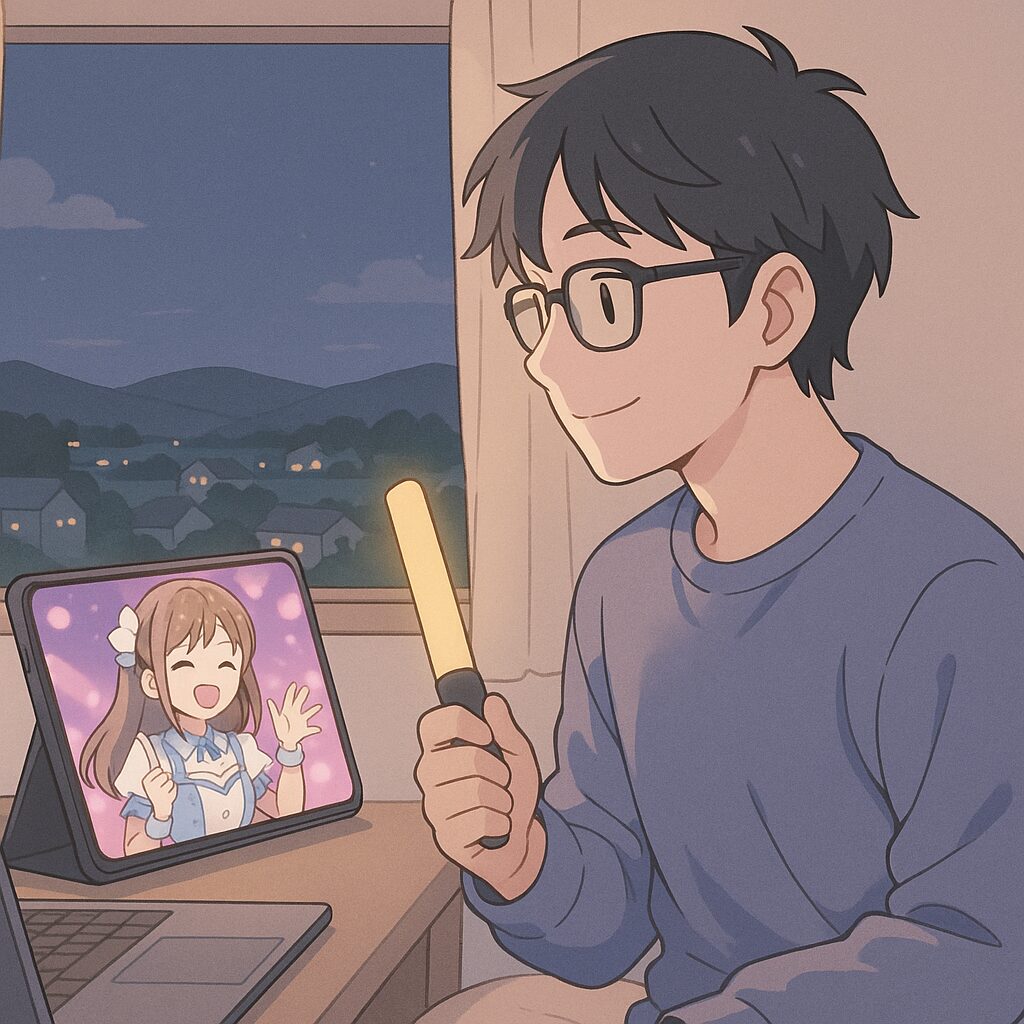

現場でペンライトを振る手と、布団の中でスマホを握る手。そのどちらもが、同じ方向へ光を送っています。

3.現場に行けなくてもできる応援リスト

では、地方在住・在宅オタクには具体的にどんな応援があるのか。ここでは、「現場に行けない前提」でできることだけをピックアップしてみます。

3-1.公式の配信・アーカイブを観る

公式が行っている配信ライブやアーカイブ視聴は、在宅の王道です。リアルタイムで見られなくても構いません。「ちゃんと観ている人がここにいる」という事実は、数字として確実に残ります。

- 配信チケットを購入して視聴する

- アーカイブ期間中に何度か見返す

- 見た後に一言でもSNSに感想を残す

それだけで、運営は「オンラインにも確かに需要がある」と判断できます。

3-2.MV/YouTubeの再生を積み重ねる

無料でできる応援の中でも、MV再生は特にインパクトが大きいです。再生回数、コメント、いいね。そのどれもが、外部への“名刺”になる数字だからです。

- 朝の支度をしながら流す

- 作業BGM代わりに再生リストを組む

- コメント欄に一言だけでも感想を残す

一本のMVに積み重なった数字は、地方から送り続けた「ここにいるよ」の足跡でもあります。

3-3.サブスク・DLで楽曲を聴く

サブスク再生や楽曲ダウンロードは、運営から見れば“売上の一部”になっています。現場でCDを買うことが難しくても、サブスクやDLを通じて「音源に対する需要」を伝えることはできます。

- 好きな曲をお気に入り登録する

- 自分用のプレイリストを作る

- そのプレイリストを友人にそっと共有する

在宅の耳が積み重ねた再生数は、次の新曲制作への背中を押す力に変わっていきます。

3-4.通販で少しずつグッズを迎える

遠征が難しくても、通販でグッズを迎えることはできます。ペンライト、タオル、Tシャツ、生写真……。全部を揃える必要はありません。「自分が使い続けられそうなもの」を少しずつ選んでいけば大丈夫です。

グッズの楽しみ方は、こちらの定番ガイドも参考になります。

👉 推し活グッズ完全ガイド(仮:公開後に差し替え)

4.“お金をかけない応援”も、ちゃんと価値がある

もちろん、地方在住・在宅オタクの中には、学生や事情持ちで「お金をほとんど使えない」人もいます。それでも、できる応援はあります。

4-1.SNSでの拡散・感想ポスト

- ライブや配信の感想を書く

- 推しの公式ポストを引用して一言コメントを添える

- 好きな曲やMVを紹介する

これらは直接の売上には見えにくいかもしれません。けれど、「新しいファンが生まれる入口」としての価値はとても大きいです。一人の在宅オタクが書いた数行の感想が、どこかで誰かの心に刺さって、新しいファンが現場に足を運ぶこともあります。

4-2.丁寧な“布教”とレビュー

- 友人にグループを紹介する

- 好きなポイントをブログやノートにまとめる

- 配信ライブや音源のレビューを書く

在宅だからこそ、落ち着いて言葉を選べる強みがあります。熱量だけで押し込むのではなく、「どこが、どう良いのか」を文章にして残すことは、現場のレポとはまた違う説得力を持ちます。

推し活全体の悩みや不安については、こちらのQ&Aもあわせてどうぞ。

👉 推し活お悩み相談室|地下アイドル初心者がつまずきやすいQ&A

5.在宅だからこそできる“支え方”

距離があるからこそ、できることもあります。

5-1.情報を整理して残す

タイムラインは流れていきます。地方から見ているほど、その速さに置いて行かれたような感覚になるかもしれません。だからこそ、在宅の立場で、

- リリース情報やスケジュールをまとめる

- セトリやMCの印象的な部分を整理して書く

- 新規向けの「何から聴けばいいかガイド」を作る

といった形で、情報の“アーカイブ係”になることができます。それは、新しく興味を持った人にとって、何よりありがたい資料です。

5-2.遠くから見ているから気づけること

現場の熱さの中では見落としてしまう変化も、画面越しだと冷静に見えることがあります。

- 歌い方の変化

- 表情やMCの空気感

- グループ全体の方向性

地方で画面を通して見ている視点は、ときに「離れているからこそ見える大局」を持っています。その気づきを、優しい言葉で感想として届けることも、一つの支え方です。

6.それでも線を引きたい「対価を伴わない過度な要求・批判」

ここまで在宅の応援を肯定してきたうえで、それでもひとつだけ線を引いておきたい領域があります。

チケットやグッズを買えない時期があっても、配信や再生で支える――それ自体はまったく問題ありません。ですが、購入や来場の有無にかかわらず、次のような振る舞いは現場全体を重たくしてしまいます。

- 大きな要求や断定的なダメ出しだけを投げる

- 現場に通うファンを見下す・分断を煽る

- 「消費者としての権利」だけを振りかざし、運営や推しを追い詰める

応援は義務ではありません。だからこそ、対価や頻度ではなく、言葉の選び方と態度で関係性の質が決まります。事情に関係なく、他者を傷つける言葉や過度な要求は避けたいところです。

在宅かどうかに関わらず、

・自分ができる範囲で

・自分なりのペースで

・それでも何かを返したいと思いながら――。

その三つを大切にしている限り、その応援はきちんと“味方”の側にいます。

7.まとめ――距離ではなく、「想い×行動」が推しを支えている

地方に住んでいるから。現場に行けないから。チェキが撮れないから。そのどれもは、ファンであることを否定する理由にはなりません。

推しとの距離を決めているのは、地図上のキロ数ではありません。

「どれだけ大切に思っているか」と、「その気持ちをどう行動に変えているか」。大事なのは、その二つだけです。

画面越しでも、配信の向こう側でも、イヤホンの先でも――。

- あなたが再生ボタンを押した回数

- あなたが一行の感想を残した数

- あなたが誰かにそっと布教した瞬間

そのすべてが、推しの今日と明日を少しだけ明るくしています。

現場にいなくても、あなたはちゃんと応援しています。

地方在住・在宅オタクのそのスタイルは、胸を張って「立派な推し活」と呼んでいいものです。

どうか、自分で自分の応援を過小評価しすぎないでいてください。

あなたの“画面の前の一票”は、確かに推しの背中を押しています。

※本記事は筆者の経験と一般的な傾向にもとづくコラムです。実際の事情は一人ひとり異なります。無理のない範囲で、自分に合う応援スタイルを見つけていきましょう。

コメント